院長ブログ

犬の下顎骨骨折 [院長ブログ]

●ダックスフンド ♂ 6歳

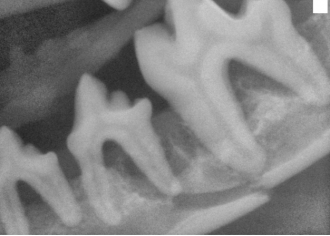

「同居犬との喧嘩で下顎が折れてしまった!」と他院の先生よりご紹介いただきました。全身麻酔下で詳細を調べるためにレントゲン写真を撮影しました。

●下顎骨整復

歯の状況(動揺、炎症、残存歯根)から口腔内と、骨に直接アプローチする固定法を計画しました。

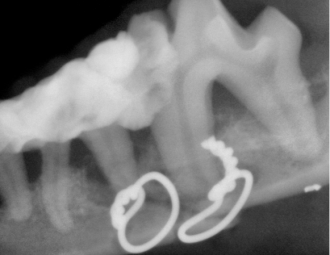

まず、骨折部位2か所にワイヤーを掛けて固定しました。

●口腔内固定

次に口の中は、咬み合わせを確保して折れている部位を中心に固定を行いました。

●食道カテーテル

最後に、食道部分にカテーテルを装着して終了しました。1か月はこのチューブより食事を給与してもらう予定です。

関連タグ :

猫の呼吸困難2(うっ血性心不全) [院長ブログ]

●ハッチ 19歳 ♂ シャム

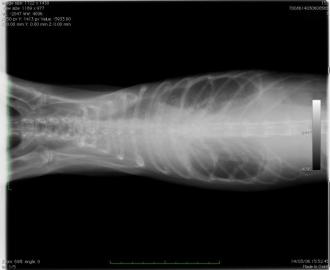

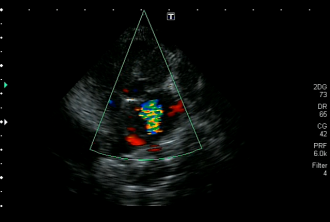

「食欲があるが、息が荒い!?」と来院されました。胸部のレントゲン撮影を行うと、大量の胸水を疑う所見があり、超音波検査では、心臓の左と右の弁の著しい逆流が観察されました。先ずは、胸からの材料採取の為に胸腔穿刺を行いました。

●胸部レントゲン

レントゲンでは、肺は空気を含むために黒く映るのですが、液体は反対に白く映ります。肺が虚脱し約3割しか空気を含んでない様子が観察されました。

●超音波検査

胸腔内の胸水貯留と共に心臓の左右の弁における、著しい逆流が観察されました。

●胸水

胸腔内カテーテルを留置し、胸水を抜きました。そして、その胸水を分析し(細胞診、培養)て原因の特定を行います。胸水は、約350ml抜けました。

●排液直後の写真

概ね肺が膨らみ、黒く空気を含んだ領域が広がりました。

●診断

胸水は、変性漏出液で乳びでした。乳びが貯留する原因には、腫瘍、乳び胸、肺様捻転、心不全が上がります。今回は、両心不全による静水圧の上昇により、胸水がたまったのでした。さっそく、心臓薬を処方すると約8日で胸水貯留が止まりました。

●飼い主さんへの注意事項

飼い主さんは、高齢になり異常を生じると、なんでもかんでも歳を理由に老衰にしてしまう傾向にあります。今回のハッチは19歳でしたので、呼吸が重いのを数か月前から確認しているにもかかわらず、食欲があるので歳による変化だからしょうがないと思っていたそうです。いつも繰り返しお話しすることですが、歳を重ねても呼吸が悪くなることはなく、ほとんどが年齢とは関係の無い異常が生じていることを肝に命じて、早く来院していただきたいと思います。おかしいと感じたなら「人間ならどうだろう?」と置き換えて考えて欲しいものです。

関連タグ :

猫の呼吸困難(炎症性肺炎) [院長ブログ]

●マロ 日本猫 10歳 ♂

「食欲がなく、尿が少ない」主訴で来院されました。聴診で肺に湿性ラッセル音が聴取されたので、レントゲン撮影を行いました。そのレントゲンでは、肺野全体に及ぶ肺炎像が発見されました。

この像から感染性肺炎、非感染性肺炎を疑い、次の検査である気管支洗浄をお勧めしました。

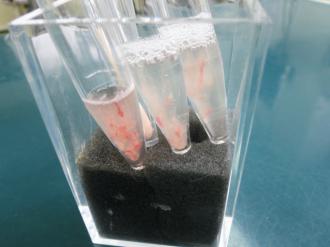

●気管洗浄液

麻酔をかけて気管内を洗浄し、材料を採取しました。此の作業は、犯人を眼で確かめるために必要検査です、リスクはありますが、病状を確実に把握する有効な手段となります。

採取した気管洗浄液です。此の材料で培養、細胞診、遺伝子検査などを行い、原因を追究します。証拠なしに抗生剤やステロイドを投与することは避けなければなりません。

*抗生剤投与について

人間で大きな問題になっている耐性菌は、医療関係者の漠然とした使用により大きな社会問題が生じています。本当に抗生剤が必要な時に、短期間、高容量を使用し、耐性菌(抗生剤の効かない菌)の発現を抑えなければなりません。乱用は、人類/動物の死活問題に発展してしまいます。故に使用する側は、肝に銘じて適切に使用しなければなりません。化膿したら抗生物質、熱があれば抗生剤、咳が出れば抗生剤、出血したら抗生剤と考えるのは生存の危機となります。

●治療5日後

食欲はありませんが、呼吸状態が随分落ち着きました。確認のレントゲンを撮影すると、初日の間質性肺炎像がほぼ綺麗に改善していることが分かりました。

著しい改善は見られましたが、油断はできません。しばらく入院いただいて、精査させていただきます。