動物の電磁波障害 [院長ブログ]

●電磁波障害

皆さんは、電磁波障害をご存知ですか?これは、私自身が体験した恐い話です。目に見えない電磁波は、いたるところに溢れ、我々の体を日常的に侵食しています。しかし、常にその電磁波にさらされていると、各自が持つセンサーが機能しなくなり、何らかの病的症状が発現するまで気づかない状況であるのです。

●私の症状

その症状は、3年前ぐらいから始まりました。嫌、本当はもっと前からあったのかもしれません。自覚症状が発現したのが3年前で、いつも頭が重く、いくら睡眠をとっても頭がボーとした状態が続き、活力が生まれずエネルギー低下の状態が続いていました。

色々な病院、治療院を訪ねましたが、効果は薄く、最後は島根県の出雲の治療院へ1ヶ月に2回のペースで通っていました。そこでは、頭に溜まる於血を吸引器で抜く刺絡療法でした。頭の角からは、血液がコップ半分程度は抜けていました。その先生に、電磁波障害の話を聞かされ(実は、私自身も5年前には、電磁波障害の恐ろしさについてプレゼンしてた経験もあったのですが、てっきり忘れていました)、上記の器材を購入して私の生活環境を調査することにしました。すると、あるはあるは、高濃度の電磁波が病院、自宅を覆いつくしていたのでした。対応策は、無線の電話を取り去る事、電子レンジを捨てること、窓には電磁波防止シールドを貼る事、携帯電話を身に着けない事などで、症状は徐々に終息を迎えました。

●動物達も!!!?

人間が電磁波障害を受けるということは、間違いなく動物たちも同じように被害をこおむっています。言葉をしゃべれないが故に人間より歯がゆい思いをしているかもしれません。ヨーロッパでは、その電磁波障害に対する国民意識は高く、訴訟、対策が行われています。

科学の進化の元、便利になればなるほど幸せと勘違いし、どこまで突き進むつもりなのでしょうか?もう既に後戻りはできない状況なのかもしれません、しかし、個々の覚醒と自覚で未来に希望がもてるチャンスが僅かに残っています。人間が手を加えたものには、必ず毒(副作用)が生み出されることを認識し、自然と調和、共生、協調を図りながら、自然を敬い、学び、怖れていた過去を振り返り、自らが持つ自然治癒力とセンサー機能を取り戻すことが何より必要です。早く気づきが訪れますように......。

関連タグ :

猫の骨髄炎 [院長ブログ]

●17歳 猫 ♀ ニャンコ

「顎に傷があり2ヵ月前から口の周りを気にする!?」主訴で来院されました。歯からの悪影響がもっとも考えられ、麻酔をかけてレントゲンなどの検査を行うことにしました。なにせ栄養状態の悪い、慢性腎不全持ちの17歳ですから、気合を十分に入れてから準備に臨みました。

●レントゲン撮影

骨髄の異常、骨膜の反応が見られます。この結果より、積極的にアプローチすることを決断しました。

●下顎の精査

左側の下顎の歪な表面と瘻管が見つかりました。慢性的な化膿巣が予想されます。

●骨融解

皮膚切開を勧めると、骨の融解箇所と融解の為の骨折が見つかりました。また、骨髄内の膿の存在が認められました。

●骨折片

融解により部分骨折した顎の骨を摘出しました。よほど痛かったことが想像され「顎を気にする」主訴は十分に頷けます。同時に細菌の培養を行いました。

●排液チューブの装着

顎に開いた数カ所の穴周辺をドリルで削り、洗浄を繰り返しました。最後に髄腔にチューブを挿入し閉鎖しました。

●術後及び感想

10日間の入院後、退院の運びとなりました。しばらくは、食道に装着したチューブで栄養補給を行います。

そもそも、骨髄炎までに至った歴史は、歯石から始まる歯肉炎がきっかけと思言われます、普段から提唱しています。「定期的な口腔内管理」の大切さを物語った例でした。

骨髄炎の原因菌は、培養の結果Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)でした。抗生剤を変更して治療を継続しました。

●1ヶ月後

食道チューブもカラーも外れ、痛みもなし。口からしっかりと食べれるようになりました。慢性腎不全がありますが、これより20歳を目標に頑張りましょう!

犬の胃内異物 [院長ブログ]

●ハナ Gシェパード 8歳 ♀

他院にて、肢のレントゲンを撮影した際に胃の中の異物が見つかりました。そして「様子をみたら便からでるかもしれない」と言われ、待機していたのですが、いつまで立っても出ないので内視鏡による摘出を希望して来院されました。

●レントゲン撮影

明らかに胃の中に菱形様の石を認めました。

先ずは、催吐剤(嘔吐を即す薬剤)により摘出を試みましたが叶わず。次に、内視鏡での摘出を計画しました。そして、困難であれば胃切開を行う準備と説明を行いました。

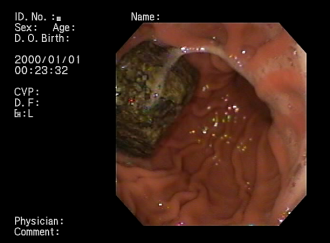

●消化管内視鏡

菱形の石ですので、取り出す際には、幅の短い辺を食道に対して直角に位置するように把持する計画を立てました。

バスケット鉗子の中に石を縦に落とし込むようにして捕獲、把持し、ゆっくりと優しく、胃の入り口である噴門部を通過させ、ゆっくりと食道を傷つけないように配慮しながら取り出しました。

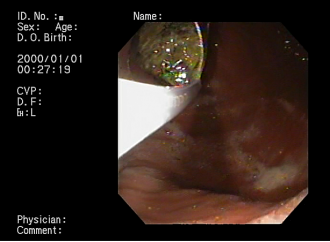

●摘出した石

長期間胃の中に停留して居たのに係わらず、胃粘膜の損傷は見られませんでした。幸か不幸かそれが発見を遅らせた理由だと思われます。流石の胃酸でも石を溶かすことはできませんから、嘔吐を促しても石が出ない以上摘出を行うしかなく、内視鏡で摘出できたことが良かったです。

また、東洋医学的観点からは、術後の大きな瘢痕による気の流れの阻害が防げたことは、さらに良かったと言えます。