犬のアレルギー性皮膚疾患 [院長ブログ]

●レオ ♂ 5歳 チワワ

通年で薬を飲む西洋医学に不安を持ち、一生薬漬けになるのが怖くなり、東洋医学的(代替療法)アプローチを希望して来院されました。

当方の東洋医学的アプローチでは、鍼、漢方、振動、ハーブ、フラワーバッチ、オゾン療法などを行っていますが、飼い主さんとの話し合いの結果、振動療法で治療を進めることにしました。

先ずは、稟告と身体検査に十分な時間をかけてじっくりと観察しました。次は、特に大切な環境の聞き取り(食事、おやつ、水、油、電磁波、性格、ストレスなど)についてさらに詳しく行います。初診では、通常1時間〜2時間の時間を要します。

●背部の膿皮症

●脇の慢性炎症

●四端の慢性炎症

●2週間後の背部

●2週間後の脇

●2週間後の四端

●西洋医学と代替療法

振動療法には、副作用は有りませんが、改善に時間を要します。今回は、振動療法と短期間の漢方薬の処方と漢方シャンプー療法を併用しました。西洋医学におけるアレルギー診断は、発症年齢、犬種、食事、血清学的アレルギー検査を用いて診断を進めます、通常は主力薬としてステロイドが使用され徐々に漸減していく処方です。

合成ステロイドは、ご存じの通り、実は天使の顔をした悪魔と呼ぶにふさわしい薬剤です。一旦は炎症を抑えますが、組織に沈着し活性酸素を発生し炎症の再燃が起こります。また、腸内細菌にも悪影響を与え免疫を低下させます。よって、徐々に漸減しながらコントロールすることになりますが、まず中止することはできません、そして、使わないに越したことはありません。

我々の思いは、副作用の無い治療を行い、動物と立場を同じとし、自らが望む治療を提案、提供しなければならないと信じています。もちろん、飼い主さんとメリット、デメリットを話し合いながら、西洋医学的治療を望まれれば、できるだけ副作用の少ない方法でコントロールする提案を行っています。

関連タグ :

食物アレルギーによる犬の上強膜炎 [院長ブログ]

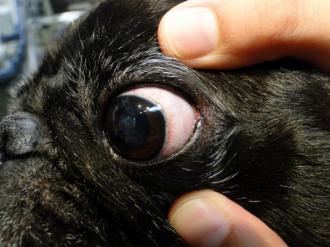

●パグ ♀ 小梅 6歳

「眼が赤いのが気になる」と来院されました。

眼を観察すると右外眼角(目じり)に結膜の充血とその下の強膜の腫脹が観察されました。

●反対側の正常眼

反対の正常な左目と比較するとよく分かります。

診断は、各種検査後に自己免疫疾患と仮診断し、短期ステロイドを処方すると効果が見られました、ステロイドの毒性をお話して、優しい治療(漢方、サプリ、振動)に変更することにしました。

*自己免疫疾患とは?

生体防御機構の自分の免疫が自己の組織を突然に敵とみなして攻撃してしまう状態です。(免疫の暴走化)

●3週間後

充血が8割治まり、強膜の腫脹はありません。

副作用を考慮すると治療に時間を要しますが、ご理解いただきながらやんわりと優しく進めていく予定です。

●原因とその後の治療

この目の炎症は、実は食物アレルギーでした。西洋医学の欠点は、症状を抑えることを目的としています、故に薬を中止すると再発してしまい、根本原因を追究するに至りません。また、時には症状を抑制する薬の副作用で別の炎症症状が発生してしまう危険もあります。今回は、量子診断により食物アレルギーと仮診断し、2、3の蛋白質を試験したところ処方食1種類がヒットし、その食事を戴くことで炎症症状がおさまり、点眼も必要が無くなりました。

普段から口腔検査は大切です! [院長ブログ]

今回は「もっと、早めに対応したい口腔内疾患」です。

1)乳歯による潰瘍形成 ポメラニアン ♀ 8か月

「口のあたりを触ると痛がる、歯がぐらついているのでは?」の主訴で来院されました。注意深く観察すると右の乳歯である上顎切歯が残存し、右の唇内側に食い込んで、潰瘍を形成していることが分かりました。

右の側方に尖った犬歯が側方に飛び出しているのが見られました。

処置は、乳歯を抜歯して終わりですが、大きな潰瘍ができるまで気づけなかったことが残念です。

2) 下顎に出来た歯肉の損傷 日本猫 ♂ 13歳

原因は、上顎の臼歯が下あごの歯肉を傷つけて損傷を発生していました。

処置は、上顎の歯を抜いて対応しました。麻酔の翌日からは、バクバク食事ができるようになりました。

もっと、早く処置すれば、著しい体重減少にいたらず、痛みを味うこともなかったと思うと残念です。

3) 眼窩下膿瘍 Dax ♀ 12歳

同居の犬に咬まれて怪我をしたと思い来院されました。実はよくあることですが、上顎の歯の根尖部が感染を起し皮膚が破れて排膿してしまった状態です。

口腔内は著しい歯石の堆積が見られます。

内側部にも大量の歯石です。

処置は、根尖部の感染歯を抜歯して、洗浄して終わります。今回は、犬歯を抜歯したため粘膜フラップを作成して対応しました。もっと、早めに歯石を除去し、歯ブラシの習慣ができればこんなことにならなかったと思うと残念です。

3例とも、飼い主さんが症状を認めてからの来院です。普段から口の中を観察する習慣が持てれば、速やかな対応が出来たと思います。是非とも自宅で出来る口腔検査を学んでいただきたいと思います。